Журналист The New-York Times Джефф Шмольц, рассказавший миру обо всех ужасах ранней эпидемии СПИДа, - герой нового мультимедийного проекта.

В наше время, когда «Нью-Йорк Таймс» свободно публикует сообщения об однополых браках, почти каждый день пишет о проблемах ЛГБТ-сообщества и печатает колонки о равноправии гомосексуалов, уже трудно представить, насколько другой была «Таймс» до Джеффа Шмольца. На самом деле, многие забыли, а некоторые вообще никогда не и слышали его имя. Они даже не имеют понятия, насколько его публицистика, его почти неприемлимая по тем временам гомосексуальность и наконец смерть от СПИДа, не только изменили главную газету мира, но и совершили переворот в представлениях обычных американцев относительно ВИЧ в ЛГБТ-сообществе.

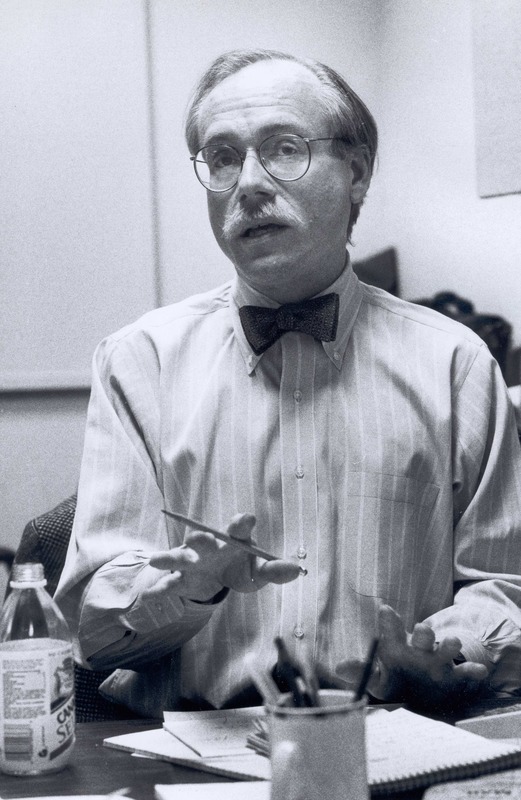

Джефф Шмольц в редакции "Нью-Йорк Таймс" в 1992 году, за год до его смерти.

И только сегодня, спустя 22 года после того, как он умер в возрасте 39 лет, его вклад наконец оценен по достоинству в мультимедийной презентации под названием «Последние слова: репортажи Джеффри Шмолца о СПИДе, и как они изменили «Нью-Йорк Таймс». Проект включает документальную радиопередачу и одноименную биографическую книгу, отрывок из которой публикует HIVPLUS MAGAZINE.

Джеффри Шмольц начал работать в «Таймс» еще будучи студентом колледжа в конце 1970-х годов. Обладая врожденным журналистским даром, он бросил учебу, чтобы устроиться в газету на полную ставку. Он начал быстро подниматься по карьерной лестнице, пока не уперся головой в то, что сегодня можно назвать «голубой потолок». В те дни, особенно когда главным редактором был Эйб Розенталь, отдел новостей «Таймс» представлял собой коллектив убежденных гомофобов. И хотя Шмольц никогда не афишировал свои гендерные предпочтения, его карьера почему-то застопорилась, и многие полагали, что определенную роль в этом сыграло отсутствие у него жены и детей.

После того как в конце 1990 года у Джеффри на работе случился судорожный припадок, коллеги узнали, что у него финальная стадия ВИЧ-инфекции. В то время СПИД настолько упорно ассоциировался с гомосексуалами, что медицинский диагноз Шмольца по сути разоблачил его сексуальную ориентацию. Но то, что могло положить конец его карьере, напротив, пошло ему на пользу. Шмольц поправился и смог вернуться к работе. И именно ему руководство «Таймс» поручило узнать все подробности эпидемии, которая, хотя и оставалась еще сконцентрированной внутри гей-сообщества Нью-Йорка, но уже все больше проникала в другие социальные группы. В своих статьях Джефф Шмольц призывал гуманно относиться к людям, живущим с ВИЧ. Благодаря его работе люди, страдающие от СПИДа, смогли избавиться от клейма прокаженных, а в «Нью-Йорк Таймс», а позже и в большинстве СМИ Америки, изменился сам стиль освещения ЛГБТ-тематики.

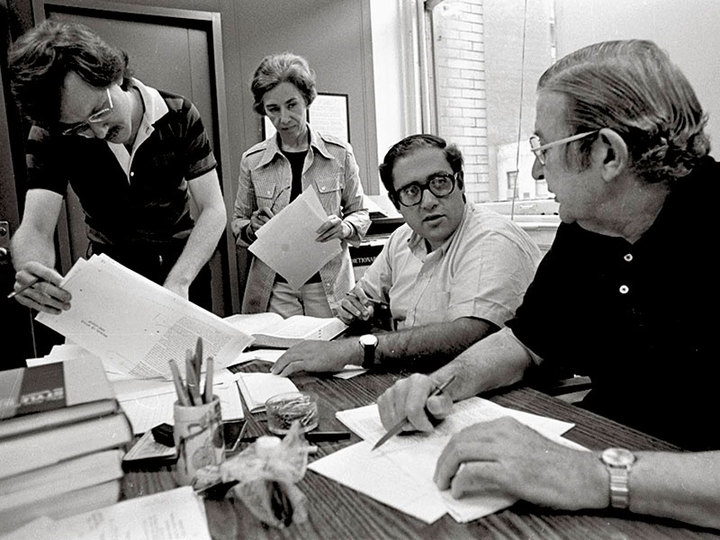

Слева направо: Джефф Шмольц, Эйлин Батлер, Аллан М. Сигал и Лу Джордан, 1971 год

(Тереза Сабала / The New York Times)

В книге представлены репортажи об эпидемии и интервью Шмольца с Меджиком Джонсоном, Биллом Клинтоном и другими, а также интервью авторов книги с многочисленными журналистами, активистами, занятыми проблематикой СПИДа, и историками.

Документальная передача, продюсером которой выступил Керри Донахью, вышла на общественных радиостанциях по всей стране и сегодня доступна в качестве подкаста. Одновременно с ней свет увидела биография, написанная Самюэлем Дж. Фридманом, куда вошли отрывки из работ Шмольца. Фридман - профессор Колумбийского университета и постоянный автор «Нью-Йорк Таймс» удостоен награды за свою работу. Джефф Шмольц был его наставником.

В этом отрывке Самюэль Дж. Фридман рассказывает о том, что заставило его написать саму книгу.

«До окончания моей двухнедельной стажировки оставались считанные дни, когда Джефф дал мне особое задание. Мне предстояло сделать репортаж о гей-прайде. Я сразу понял, что он был лично заинтересован в этом материале. Ведь я уже знал, что он гомосексуал. Джефф был первым человеком в моей жизни, поделившимся столь рискованным в то время откровением. Несмотря на мое общее неведение, он разглядел во мне человека, способного принять сам факт существования людей нетрадиционной ориентации, и поверил в то, что я смогу изменить отношение к ним, создавая репортажи для «Таймс».

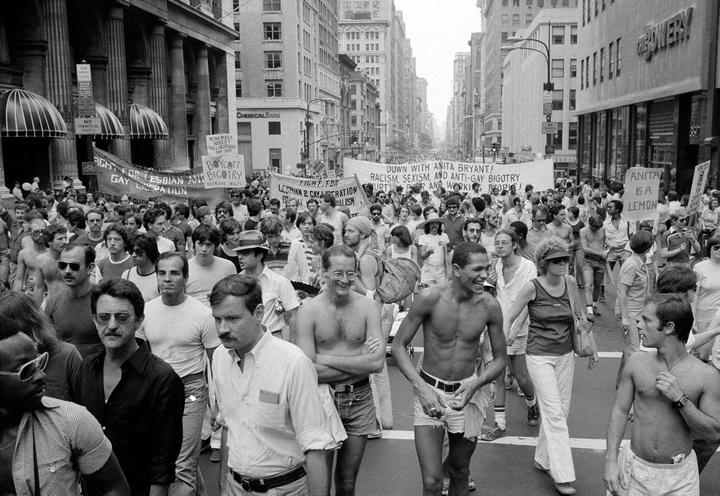

Гей-прайд в Нью-Йорке, 1977

Следуя по пути парада из Мидтауна в Гринвич-Вилледж и пытаясь поймать яркую сцену или взять острый комментарий, я увидел молодого человека по имени Джефф Неттер. Мы были знакомы еще по школе в Хайленд-Парке, что в Нью-Джерси. Неттер учился на год младше и сменил меня на посту редактора школьной газеты. Кроме всего прочего, он был безответной любовью лучшей подруги моей сестры. Я слышал, что он работал актером, но сейчас, когда я подошел к нему и заново представился, он стоял на Пятой авеню в шапке с надписью «Армия любовников не имеет права проиграть». Я описал его и эту его шапку в своей статье. Через пару дней он позвонил мне и сообщил, что статья в «Нью-Йорк Таймс» помогла ему рассказать правду о себе родителям. Я подумал, что в каком-то смысле я разоблачил и самого Джеффа Шмольца. Нет, не в том смысле, что я раскрыл его гомосексуальность, которую он тщательно скрывал от своего начальства. А, сделав маленькое доброе дело во имя толерантности, в очень нетолерантное время и в очень нетолерантном месте!

Джефф старался, чтобы «Таймс» рассказывала о людях нетрадиционной ориентации и их проблемах так, чтобы это не выглядело экзотичным и не вызывало осуждения. Но в то же время он хорошо знал обстановку в отделе новостей и понимал, насколько это непростая задача.

Молодые гетеросексуальные сочувствующие репортеры, вроде меня были своего рода тайными послами Джеффа. Это было время, когда официальный стиль «Таймс» разрешал использовать слово «гей» только в прямых цитатах. Еще можно было употреблять слово «гомосексуальный», такое холодное, неживое и отстраненное. (Кстати, для моей статьи редактор придумал заголовок «Гордость и радость на гомосексуальном параде».) И я начал понимать, какой страх ощущали многие гомосексуальные журналисты «Таймс», то давление, что не позволяло им открыто заявить о своей ориентации и заставило некоторых заключить фиктивные браки для сохранения карьеры.

Мне кажется, что о том, что он гей, Джефф сказал мне во время одного из обеденных перерывов. Я не помню точное место и время. Не помню и как именно он мне рассказал об этом. Но я помню его тон - спокойный, уверенный, прозаичный. Я не был готов к столь обыденному признанию.

Мой любимый наставник, школьный учитель английского языка Роберт В. Стивенс тоже был геем. Он спился из-за боязни того, что в нашем маленьком городке в Нью-Джерси могут узнать о его ориентации. Когда мой однокашник из колледжа признался группе друзей в конце 1970-х, что его брат гей, мы отреагировали на это мрачным молчанием, словно сочувствовали врожденному дефекту или уродству. А ведь я считал себя вполне просвещенным парнем с либеральными взглядами. И вот прошло не так уж много лет, и гей Джефф Шмольц стал моим учителем.

Если я хорошо справлялся с заданием, то в бюро в Коннектикуте раздавался звонок, и я слышал твердый голос Джеффа: «Привет, Скуп!» Благодаря Джеффу я усвоил, что если я готовлю материал, который по-настоящему меня волнует, стиль моего изложения должен оставаться выдержанным и спокойным, «умершим», как он его называл. Джефф проверял мои работы, чтобы удостовериться, что я не даю волю собственным предубеждениям. В «Таймс» любили повторять фразу «Без страха и одолжений», а Джефф приказывал мне двигаться по срединному пути.

Бывали и неудачи, тогда я слышал в трубке совершенно другое. Помню одну статью о референдуме по замораживанию производства ядерного оружия в одном городке Коннектикута. «Когда я читаю эту статью, - с ледяными нотками в голосе сказал Джефф, - я точно знаю, что думает сам Сэм Фридман». И я переписывал статью, чтобы вновь заслужить одобрение Джеффа.

Еще меня смущал тот факт, что Джефф казался абсолютно «чистым продуктом» «Таймс», настоящим человеком компании. Одной из моих первых статей была публикация о хоккейной лиге, в которой соревновались инвестиционные банкиры и корпоративные адвокаты фешенебельного пригорода Нью-Ханаан. Я описывал, как игрок переодевается, снимая с себя футболку торговой марки Paul Stewart. «Если ты собираешься писать для «Нью-Йорк Таймс», - сказал чуть резковато Джефф, редактируя мою статью, - придется выучить, как пишется Paul Stuart».

Несколько месяцев спустя в моей работе наступило какое-то тревожное затишье, и Джефф поручил мне подготовить статью о возвращении бывшего судьи Верховного суда Поттера Стюарта в свою альма-матер, Йельский университет. Статья получилась яркая, ее напечатали на видном месте. Я был благодарен Джеффу, о чем и сообщил ему за обедом. Я также упомянул, что среди читателей «Таймс» достаточно людей, учившихся в Ратгерском или, например, Коннектикутском университете, и истории об этих государственных учреждениях также заслуживают внимания. Но Джефф был непоколебим. «Читая «Нью-Йорк Таймс», - ответил он, - ты ожидаешь увидеть объявление Tiffany-s и историю о Йеле, а не о деревенских колледжах».

Уроки Джеффа и его содействие, в конце концов, сделали меня достаточно узнаваемой фигурой в «Таймс». Поэтому вскоре я получил престижное задание: освещать работу театров на Бродвее. Я снял квартиру в Верхнем Вест-Сайде за несколько кварталов от Джеффа и стал чаще с ним видеться. Мы часто беседовали. Он рассказывал о жизни геев, и это не выглядело желанием вызвать жалость или оправдаться. Временами, когда мы, сдав очередной материал, ужинали в его любимом баре в театральном квартале, он прямо на моих глазах флиртовал с барменом. Он говорил о гей-клубах, которые посещал, о той энергетике, которой наполняется танцпол, когда туда приходят все красавчики с Бродвея. Он даже шутливо говорил о том, каких именно мужчин предпочитает. «Твинки, - говорил Джефф. - Молодые глупые блондинчики».

Однажды Джефф неожиданно заговорил о своей неуверенности в собственном таланте журналиста. Он хотел вернуться от редактуры к написанию статей и опасался, что уже никогда не сможет преодолеть стандарты работы, принятые в «Нью-Йорк Таймс», что не сможет высказывать собственное мнение. Это был еще один «чулан», в который он сам себя запер. И честно говоря, опасения Джеффа были вполне обоснованы. Когда в 1985 году он начал писать о Коннектикуте, отбирая, таким образом, у меня хлеб, его статьи казались мне безупречно выстроенными, безукоризненно написанными, но при этом абсолютно механическими и бездушными.

Наши рабочие дорожки разошлись в 1987 году, когда я ушел из «Таймс» и начал писать книги. Джефф же стремительно поднимался по карьерной лестнице и вскоре стал руководителем бюро в Олбани, а затем - в Майами. Я наблюдал за его печатным противостоянием с губернатором Марио Куомо, которое сделало стиль Джеффа проще и легче. И вскоре он вернулся в Нью-Йорк, чтобы занять должность заместителя редактора национального отдела. Все шло к тому, что вскоре он станет одним из ведущих редакторов газеты. А в декабре 1990 года я узнал о том, что Джефф упал в обморок в читальном зале, а впоследствии и о том, что у него был диагностирован СПИД. Примечателен тот факт, что еще до появления лекарств, способных контролировать это заболевание, Джефф смог восстановиться до такой степени, что вернулся к работе. А в течение последнего года своей жизни, невзирая на страшный диагноз, сумел обрести собственное имя в журналистике, после многих лет, когда он был лишь редактором чужих текстов.

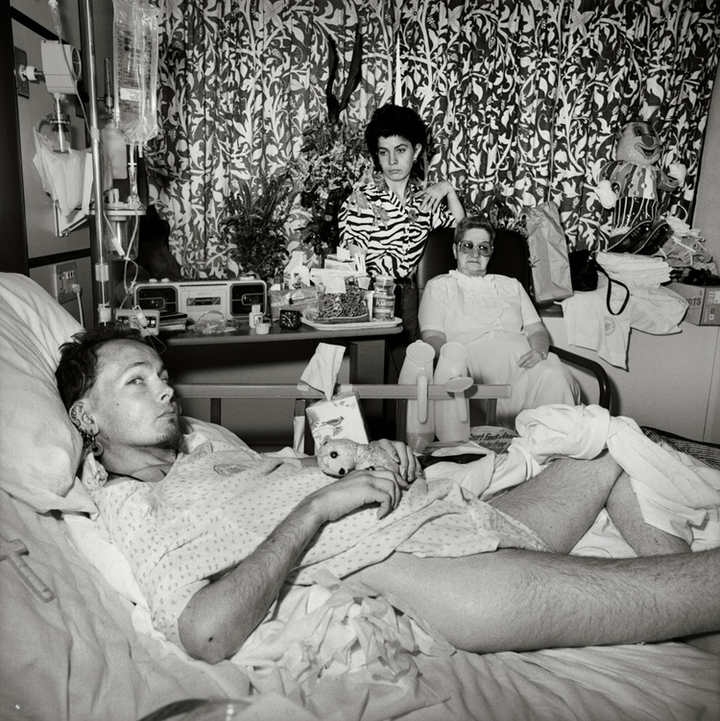

Портреты в эпоху СПИДа, 1987-1988, выставка в Нью-Йоркском университете, 1988 год.

Его репортажи о звезде баскетбола Мэджике Джонсоне, активистах Мэри Фишер и Томе Стоддарде, а также о многих других людях, живущих с ВИЧ или больных СПИДом, не только отличались великолепным стилем, присущим Джеффу, но и были проникнуты не свойственными ему ранее сопереживанием и душевной теплотой. Заболевание, которое вскоре убьет Джеффа, смогло открыть его душу. Его убийца стал «виновником» его величайшей работы.

Последний раз я видел Джеффа осенью 1993 года. Он лежал в своей спальне в полусознании, болезнь уже достигла терминальной стадии. На его ночном столике я заметил книгу в мягкой обложке - «О мышах и людях». Это произведение Стейнбека напомнило мне еще об одной детали моих разговоров с Джеффом. Несмотря на его все его щегольство, тщательно отутюженные брюки и рубашку, безупречный синий пиджак, он всегда с нежностью вспоминал о том, что вырос в маленьком городке штата Пенсильвания. Иногда мать брала его посмотреть на тушение пожаров местными добровольцами. Джефф говорил мне, что хотел бы написать об этом роман.

Он умер 6 ноября 1993 года в возрасте 39 лет. Несколько недель спустя, одной невероятно лунной ночью, я отправился в его любимый ресторан «Чантерель». Там проходила частная церемония прощания с Джеффом, которая незаметно превратилась в мероприятие, посвященное его жизни. Я знал, что единственная сестра Джеффа - Венди была литературным агентом. Я представился ей, сказав, что для меня большая честь быть приглашенным на это мероприятие, и поинтересовался, как она выбирала гостей. «Предполагалось, что это будет 40-й день рождения Джеффа, - объяснила Венди. - И он сам составил список».

Смерть стала последним его уроком. Он был не только первым открытым геем, с которым я познакомился, он был и первым известным мне человеком, умершим от СПИДа. И годы спустя я страдал от того, что его больше нет рядом. Ведь вся моя писательская карьера неразрывно связана с Джеффом, который помог развить мои способности и выжить в удушливой атмосфере «Таймс», погубившей намного более талантливых людей, чем я. Я ощущал чувство вины, как человек, переживший другого, к тому же достаточно близкого. Я сожалел о том, что пройдет время, и все меньше людей будут вспоминать Джеффа Шмольца и его великолепную работу.

Как-то вечером, 20 лет спустя после смерти Джеффа, я и моя невеста ужинали с одной парой: она была сценаристом, а он - бывшим журналистом, который работал тогда над телевизионным сериалом о журналистике. Разговор зашел о недавней легализации однополых браков в штате Нью-Йорк - событии, которое «Нью-Йорк Таймс» горячо и публично одобряла.

Я сказал, что для меня - человека, заставшего эру гомофобии в прессе - отрадно увидеть, как «Таймс» защищает права сексуальных меньшинств. Потом я говорил о Джеффе и его статьях, посвященных СПИДу. И был искренне уверен, что мои друзья знают и о Джеффе, и о его статьях. Но, увы, они не имели об этом ни малейшего представления. Это незнание расстроило меня. Джефф оказался мертв уже для целого поколения. Газетные статьи недолговечны и истлевают так же быстро, как и бумага, на которой они напечатаны. И все же я не мог поверить, что люди, которым были знакомы имена Рэнди Шильца, Ларри Крамера, Тони Кушнера, Терренса МакНэлли, Микеланджело Синьориле, Эндрю Салливэна - всех тех деятелей искусства и журналистов, оставивших свидетельства о «чуме ХХ века», - не слышали имени Джеффа Шмолца. И я понял, что самое важное, что я могу сделать для Джеффа сегодня, - это спасти его имя от забвения.

Отец успокаивает своего сына Дэвида Кирби, который боле СПИДом и умирает. Огайо, 1989. Несколько лет спустя фотография была использована в рекламной кампании United Colors of Benetton.

Друзья предложили мне снять фильм о Джеффе, но я не режиссер. Они предложили написать его биографию, но я считал, что лучше Джеффа уже никто не напишет о нем самом. Шли месяцы, и у меня в голове все чаще звучали голоса тех, кто знал Джеффа и работал с ним, у кого он брал интервью, голос самого Джеффа. Мне казалось, что история Джеффа Шмолmца - хороший сюжет для радиопередачи. А в книжной форме это должна быть история, рассказанная самим Джеффом и несколькими другими людьми. Я отправился к Венди Шмолmц-Уайльд, чтобы испросить ее благословения. Она дала мне и его, и нечто более ценное - подборку микрокассет, на которых Джефф записал свои интервью о СПИДе.

Затем я посетил Артура Зулцбергера (младшего) - друга Джеффа и издателя «Нью-Йорк Таймс». Я искал как общественной, так и личной поддержки. И не потому, что радиопередача или книга должны были содержать политкорректные и одобренные рассказы о жизни Джеффа в «Таймс». Мне хотелось показать жизнь газетной редакции со всеми ее недостатками, в том числе отношения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией и к своим сотрудникам-гомосексуалам.

Я продолжал сотрудничать с «Нью-Йорк Таймс» - писал ежемесячные статьи, посвященные вопросам религии. Тем не менее при подготовке этой книги и радиопередачи я и мой соратник Керри Донахью были полностью независимы от редакции. Сначала нашей главной целью было воссоздать жизнь Джеффа Шмолца в годы его работы в «Таймс» .

Однако по мере того, как мы продвигались вперед, стало очевидным, что история Джеффа приобретает иной, более широкий масштаб. Нам захотелось рассказать о том, как это - быть геем в гомофобном окружении; как страшно признаться в собственной ориентации, боясь презрения со стороны друзей и членов семьи, боясь быть изгнанным из общества или уволенным с работы. Рассказать о неистребимом страхе запятнать репутацию очень влиятельной и уважаемой газеты страны; об ужасе перед мучительной смертью, который испытывали больные СПИДом люди в годы до появления лекарств.

Конечно, все это существует: болезни, смерть, самоотречение и фанатизм. Но история Джеффа показала нам, что за прошедшее время в американском обществе, включая и «Нью-Йорк Таймс», произошли кардинальные изменения по отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Увы, Джеффу Шмольцу не довелось увидеть эти изменения, но его жизнь и работа помогли сделать их возможными.

Источник: spid.center